ブログ

VNブログ 【手術が始まるまでの流れ】 2016.2.25

今月のVNブログは吉平動物看護師が

手術室で手術が始まるまでに行われていることをご紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

こんにちは。

動物看護師の吉平祐樹です。

新卒で勤務を始め、もうじき丸5年になります。

現在は整形外科の診察や手術に入る事が多く

私が手術で関わった患者さんが再診で、元気に歩いたり

走ったりする姿を見るのを楽しみに仕事を頑張っています

今回は、その手術が始まるまでの流れを紹介したいと思います

手術というと皮膚を切ってから皮膚を縫い終わるまでと、

思い浮かべる方が多いと思いますが、(大学に入る前は私もそうでした )

)

実は皮膚を切る前にたくさんの事が行われています。

当センターで手術を行う際は、まず、手術室の準備を行います。

手術室には機械がたくさんあり、中には正常に動かなければ

患者さんの命に関わる物も少なくありません。

そういった物を事前にチェックし、安全に動くか確認します

手術を安全かつ円滑に進める為にはとても重要なことです

手術室の準備ができると、次は、患者さんの番です。

そのまま手術を行うと、痛くて動くため大変です

当然ながら全身麻酔をかけます。

今回は椎間板ヘルニアの手術に挑むミニチュアダックスフントの

ケンちゃんに協力して頂き、流れを紹介します

お薬を入れ、少しボーッとしたところで気管チューブという管を

気管に入れ、そこから吸入麻酔を入れながら人工呼吸器に

切り替えます。

ちなみに手術室とは別の場所で全身麻酔はかけ始めます。

患者さんがお薬で眠ったところで手術室に移動・・・・

というわけにはいかず次は、毛刈りです

手術する部位周辺を大きくバリカンで毛刈りをします。

動物の毛はたとえ毎日シャンプーをしていたとしても

キレイなものではありません。

可哀想と思う方もいるかと思いますが、術後の感染のリスクを

下げるためにも必要範囲は刈らせて頂きます

毛刈りが済むと、皮膚の消毒に移ります。

当センターではクロルヘキシジン酢酸塩の消毒液を使用し

術部の消毒を行います。

術部の中心から外側に向けて念入りに消毒します

消毒が済むと、手術室に移動です

ここから執刀医や助手が手を洗い、滅菌されたガウン、手袋で

身を包みます。

そして、滅菌された布で患者さんを覆い、手術する部位を

最小限露出させ、ようやく手術開始となります

このような流れで当センターではお預かりした患者さんを

手術まで導いています。

最初に手術が始まるまでと表記しましたが、準備や消毒が

手術の成功に大きく関与していることを考えると、この時から

手術は始まっていると言っても過言ではありません。

そのような気持ちで私たちは手術に挑んでいます。

今回のお話しで過去に手術を受けた方や、これから受けられる方は

愛犬や愛猫の手術に挑む姿が想像しやすくなったのであれば幸いです。

また、今回撮影に協力してくれたケンちゃんとブログ掲載に

快く了承していただいた松尾様には深く感謝いたします

元気に歩くケンちゃんの姿を見られるのを楽しみにしています

“ペトパピ(Pet×Happy)”の取材を受けました③ 2016.2.23

先日、ペットも人も、もっとハッピーになる情報を

お届けしているサイト『ペトパピ(Pet×Happy)』の

取材を受けて、“第1弾 川田センター代表”

“第2弾 宇根センター副代表”の記事が

アップされたことをご紹介しました。

第3弾 脳神経外科の王寺先生の記事も

アップされました

下記のアイコンをクリックしてご覧ください

“ペトパピ(Pet×Happy)”の取材を受けました② 2016.2.15

先日、ペットも人も、もっとハッピーになる情報を

お届けしているサイト『ペトパピ(Pet×Happy)』の

取材を受けて、“第1弾 川田センター代表の記事が

アップされました”とご紹介しました。

第2弾宇根センター副代表の記事も

アップされました

下記のアイコンをクリックしてご覧ください

第3弾は王寺先生です。

また、アップされたらご紹介したいと思います

大阪ペピイ動物看護専門学校様 創立20周年 2016.2.10

先日、VRセンターに隣接している『大阪ペピイ動物看護専門学校様』の

創立20周年記念パーティが行われスタッフもご招待いただきました

写真は、右から

写真は、右から

・公益財団法人 動物臨床医学研究所 山根理事長

・全日本獣医師協同組合 小西教育委員長

・ネオベッツVRセンター 川田センター代表

・株式会社 十二志会 高山代表取締役

・社団法人日本動物看護職協会 横田会長

・大阪ペピイ動物看護専門学校 金谷初代学校長

・大阪ペピイ動物看護専門学校 小村前学校長

・大阪ペピイ動物看護専門学校 澄田学校長

VRセンターが開院した10年前は、学生さんも

女の子だけでしたが、最近は動物看護師を

目指す男の子も増えた様で、男の子の学生さんも

見かけるようになりました

VRセンターの動物看護師も6名が

大阪ペピイ動物看護専門学校の卒業生です。

また、先生も授業を受け持って学生さん達に

現場で役立つ内容をお伝えしています。

VRセンターの駐車場辺りでは、水色の実習服を着た

学生さんを見かけると思います

専門学校卒業後、いち早く動物看護師として活躍される様

期待しつつ、隣接している動物病院として生の動物医療を

お伝えしています。

“ペトパピ(Pet×Happy)”の取材を受けました 2016.2.4

先日、ペットも人も、もっとハッピーになる情報を

お届けしているサイト『ペトパピ(Pet×Happy)』の

取材を川田センター代表、宇根センター副代表

王寺先生が受けました

新しくスタートした連載コーナーの『DOCTORS』で

限界に挑み続ける専門医として紹介されました

2/3、川田センター代表の取材記事がアップされました。

ご覧いただくには、下記のアイコンをクリックしてください

宇根センター副代表と王寺先生の記事も順次アップされます。

アップされたらご紹介したいと思います

VNブログ 【手作り看護グッズ】 2016.1.31

今月のVNブログは、福嶌動物看護師が

福嶌動物看護師作成の手作り看護グッズをご紹介します

^^^^^^^^

^^^^^^^^  ^^^^^^^^

^^^^^^^^

^^^^^^^^

^^^^^^^^  ^^^^^^^^

^^^^^^^^

こんにちは、動物看護師の福嶌歩です

私は専門学校で動物看護を学び、学生の頃から憧れていた

VRセンターで働き出し、現在5年目になります。

初めてのVNブログとなりますが、タイトル通り【手作り看護グッズ】に

ついてお話ししたいと思います。

当センターには、様々な疾患を抱えた患者さんが来院されます

その中でも、手術が必要な患者さんはもちろん入院が必要となり

入院中は適切な看護が必要となります。

看護と言っても内容は様々で、個々の患者さんに合わせた看護を

実施しています。

今回は、実際に使用した手作り看護グッズを2つご紹介します

まずは1つ目

【ストーマパウチカバー】

ストーマとは・・・

何らかの疾患により排便や排尿が困難となった場合に

排泄を目的として腹部に増設する排泄口のことです。

排泄口にプレート(面板)を貼り付け、そのプレートに専用の

パウチを付けることにより、排泄物がパウチに溜まる仕組みです。

こちらが実際に左腹部にストーマを増設し、プレートパウチを

装着したワンちゃんの写真です

下の写真は、そのパウチに被せるカバーです

入院中は患者さんの排泄物の状態を把握するため、透明のパウチを使用します。

院内であれば透明でも気になりませんが、飼い主様の面会時や気分転換の

お散歩で外へ行く際などは、やはり透明のパウチだと気になりますよね

そこで、パウチが見えないよう作成しました

患者さんにとっては『何これ… 』

』

といった感じだとは思いますが

といった感じだとは思いますが

飼い主様やスタッフからは『可愛い 』と言っていただけました

』と言っていただけました

——————————————————————

——————————————————————

続いて、2つ目

【立位維持BOX】

食道が拡張している患者さんに使用したものです。

食道が拡張していると、食べ物がなかなか胃に到達せずに

吐き出してしまうため、食べ物が胃に到達するよう食後に

数十分間立たせた状態で維持します。

もちろん数十分間スタッフが抱っこすることもありますが

スタッフは常に動き回るため、患者さんがなかなか落ち着かないことも…

そこで、少しでも落ち着いて立位が維持できるようBOXを作成し

真っ白なBOXではどこか寂しい… と思い、イラストも描いてみました

と思い、イラストも描いてみました

とあるイラストを参考にしすぎなくらい参考にしたのはここだけの話ですが…

スタッフからは『似てるー 』『可愛いー

』『可愛いー 』と好評でした。

』と好評でした。

このように、何か専用のものが必要となる看護もたくさんあり

その場合は少しでも手作りのものを作成し、暖かみのある

看護が提供出来るよう心がけています。

飼い主様が自宅で看護される際、

『あんなものやこんなものが欲しい 作りたい

作りたい 』など

』など

ございましたら、是非ご相談下さい

入院室通信”もぐちゃんのプレイルーム” 2016.1.26

1月中旬から角膜潰瘍の治療で入院していた

3ヶ月のパグ、もぐちゃんが昨日退院しました

入院中、入院室のお部屋にずっといるのも退屈かな・・・ と

と

遊び盛りのもぐちゃん用に、動物看護師がプレイルームを作りました

1日の大半はこちらの入院室で過ごしています

動物看護師が様子を見てお手製プレイルームにお引越し

この柵の向こうが・・・・

土足厳禁 もぐちゃんのプレイルームです

もぐちゃんのプレイルームです

左右はガラス張りになっている為

プレイルームに面している処置室からも

もぐちゃんの様子はよく見えます

床には滑り止め素材を敷き、柵にはタオルで

カバーを。ぶつかっても痛くないよ

ひとりでも遊べるよ

うれしくてとんでます 飛び犬

飛び犬

ひと息つくと・・・・

ガラス越しに見える処置室のみんなの

様子も気になるようです

ガラス越しにこんな愛され顔を見せてくれました

13日間の入院生活中、たくさんのスタッフと触合い

社会化にも励んだもぐちゃんでした。

引き続き目薬がんばってね

たくさんのスタッフが小さなもぐちゃんから大きな癒しをもらいました

病気のお話シリーズ vol.9 “胆嚢粘液嚢腫” 2016.1.21

今月の病気のお話ブログは、総合診療科の森下先生から

『胆嚢粘液嚢腫』に関するお話しです

——————————————————-

——————————————————-

総合診療科の森下です。

本日は胆嚢粘液嚢腫という病気をご紹介させていただきたいと思います。

胆嚢とは

体の中にある胆汁という肝臓で作られる消化液をためておく袋です。

その胆嚢の中に胆汁でなく、ゼリー状の粘液物質が貯留することで

胆嚢が拡張し、かつ胆嚢の中に胆汁がほとんど貯留できなくなった状態

それが「胆嚢粘液嚢腫」です。

病気を理解するために胆汁の流れを理解していただきたいので

もうすこしややこしい説明を致しますと・・・・・

肝臓で作られた胆汁は

①の径路を通って黒で囲った黄色い管総胆管に合流し

②の胆嚢管を通って胆嚢に貯留します。

そして腸で胆汁が必要となったときに

③、総胆管を通って腸に流れ込む。

これが正常な胆汁の流れです

胆嚢粘液嚢腫の状態では

②への流れは遮断されますが

③を介して腸に胆汁が流れていれば

無症状であることも多いです。

しかし炎症が生じたり、あるいは胆嚢の中のゼリー状物質や

胆石が総胆管に詰まっていまいますと状態がぐっと悪く

なってしまいます

急性の嘔吐や発熱、黄疸などで見つかる場合が多く、

治療介入が遅れた場合には最悪死の転帰をたどることもあります。

状態が悪くなった原因は胆嚢粘液嚢腫なのですが、

状態の悪さは、胆嚢炎や、胆嚢破裂、総胆管閉塞、

膵炎などの併発疾患の影響が非常に大きいというのが

この疾患の特徴になります。

<無症状の胆嚢粘液嚢腫>

<周囲に炎症が波及した胆嚢粘液嚢腫>

<黒いもの(ゼリー状の胆泥であったり

胆石であったり)により総胆管閉塞を起こし、

肝管の拡張と胆嚢破裂を起こしている模式図>

実際の治療に際しては

実際の治療に際しては

血液検査、エコーおよびCTによる術前検査を行い

全身状態の判断、併発疾患の有無、状態を明らかとしたうえで

タイミングを見て外科手術を実施します。

内容としては

内容としては

粘液状物質が貯留する胆嚢を切除する

総胆管の洗浄を行う

総胆管内の結石を除去するなど

いくつかのバリエーションがあります。

実際に治療したわんちゃんの写真をご紹介していきます。

一部手術中の写真もあるので、苦手な方はこれ以降はご遠慮ください

——————————————————

——————————————————

胆嚢破裂のCT画像になります

頭側で破れていると判断致しました

写真は手術中の写真です

金属の鉗子で右にひっぱっているものが胆嚢

その左側の黄色いものは破裂した胆嚢から飛び出てきた

ゼリー状物質です。

左が頭側です。

切除した胆嚢(向かって右)です

慢性の胆嚢炎が生じていたことを思わせる

胆嚢壁の肥厚が観察されます。

左にある黄色いものは飛び出ていたゼリー状物質です。

手術を含め、術前、術後の内科治療の甲斐あって、わんちゃんは

元気に帰っていただくことができました

胆嚢粘液嚢腫は内科的なサポートも重要なポイントとなってきます。

内科治療中は多くの場合一進一退となりわんちゃん、家族の方

そしてスタッフもきりきりとした緊張が続きます

大変ではありますが、乗り越えれば元気に過ごせる日常を

取り戻すことができるために、やりがいを感じつつ常々

診察に携わる日々なのであります。

第6回整形外科シンポジウム 2016.1.14

1/9(土)、1/10(日)仙台で日本獣医麻酔外科学会

整形外科委員会主催の、第6回整形外科シンポジウムが

開催されました。

内容は、『獣医整形外科に必要な知識と内固定手技トレーニング』

1日目は講義、2日目は実習と多くの先生方が参加し

充実したシンポジウムとなりました

様々な骨折治療に関する講義を、整形外科委員会メンバーで

行ないました。当センターの川田センター長も講師陣の

一員として参加しました。

こちらが実習の様子です。

1番左が川田センター長です

寒い東北の地で開催された熱いシンポジウムを

ご紹介しました

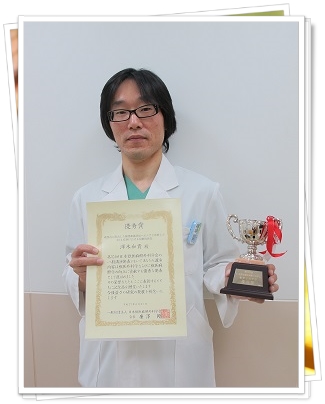

祝 澤木先生受賞記念写真 2016.1.12

昨年開催された、日本獣医麻酔外科学会で優秀賞を

受賞した澤木先生に、先日賞状とトロフィーが届きました

満面の笑顔で記念写真を撮ろうー

と

と

先生を誘い出しましたが・・・・

笑顔と言うた感じにはなりませんでした

澤木先生からひと言コメントをもらいました

澤木先生からひと言コメントをもらいました

名誉ある賞を頂き、本当に嬉しく思います。

今回の受賞は、一重に患者様のご協力と

スタッフの支援の結果頂けたと感じております。

日々の診察で患者様へ還元していければ

何よりです。