ブログ

VNブログ 【脳神経外科専任動物看護師からのお話】 2015.11.22

今月のVNブログは、脳神経外科専任の長谷動物看護師からのお話です

脳神経外科を受診された患者で行なう、神経学的検査の様子を

ご紹介します。

★☆☆☆★

★☆☆☆★  ★☆☆☆★

★☆☆☆★  ★☆☆☆★

★☆☆☆★  ★☆☆★

★☆☆★  ★☆☆★

★☆☆★

こんにちは、動物看護師の長谷昂之です。

私は静岡県浜松市というウナギが有名な土地の出身です

ネオベッツVRセンターへの就職を機に大阪に出てきて早7年目となります。

私は脳神経外科専任で、主に頭蓋内疾患や脊髄疾患を患う患者さんの

診察補助を行っています。

今回はその診察について私から簡単に説明させていただきます。

診察の流れは、動物看護師による問診→獣医師との身体検査

神経学的検査の保定→MRI検査や脳脊髄液検査などです。

この機器は神経学的検査を行う際に先生が使用するアイテムです

まず  ペンライト

ペンライト

ペンライトを用いて眼に光を当てて瞳孔の動きに異常がないかを観察します。

眩しくないとしっかりとした評価が出来ないため特別に光が強いライトです

人間でも眼科に行くと同じように光をあてられますね。

私は動物が顔をそむけてしまわないよう優しく顔を保定します。

次に  鉗子

鉗子

鉗子をチョンチョンと顔に当てる、口唇を軽くつまむなどして反応を見ます

その反応で顔の感覚、知覚に異常がないかを観察します。

当センターで使用している鉗子は一般的に毛抜き鉗子と

分類される鉗子で先に溝がなくツルッとしています

溝がある通常の鉗子ではつまむなどしたときに痛みを

与えてしまうのでNGです

この鉗子、見た時の動物の反応は様々で興味津々に

匂いを嗅いでくる子もいれば、見ただけで何かを察して

固まってしまう子もいます・・・

ライトの時と同様に顔を背けさせないよう首回りを

マッサージするなどして気をそらしながら保定を

しています。

最後に  打腱器(だけんき)

打腱器(だけんき)

肩、肘、大腿、膝などの部分を軽くたたいてその反応をみます。

こちらは腱反射に異常がないかを観察します。

たたくと適度に肢先がピョン と反応します

と反応します

この反応が強すぎても異常ですし弱すぎても異常と

評価されます。

通常は横にゴロンとしてもらい検査を行いますが

緊張してしまう子が多く緊張すると正確な評価が

出来ません。。。

そんな時には少しでもリラックスしてもらえるように

働きかけます。

検査の妨げにならないように飼い主さんに協力いただき

お顔を撫でてもらうことで検査から気をそらしてあげます。

その時の動物の様子なども加味して先生は長年培った

経験から異常か正常か見極めます。

およそ5分とかからない神経学的検査ですが、この間に先生は

疾患や病変部のおよその特定をしています

私は先生が検査に集中できるようにサポートしています。

最後になりますが脳神経科の疾患はなんだか難しい疾患が

多いと私は思います。

私自身でも色々と勉強をしてみると改めてその難しさを感じます

ご質問は些細なことでも構いません、私でお答えできることは

させていただきます。

又、私から先生に伺ってお伝えすることもできますので

窓口としても是非ご利用してください

戸次先生がアメリカの学会に参加してきました 2015.11.18

前回の引き続きで、今回は戸次先生から

アメリカ学会"ACVS SURGERY SUMMIT"報告ブログです。

~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ●

~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ●

整形外科の戸次です

アメリカ合衆国 テネシー州ナッシュビルで10/21-25まで

開催されていたACVS SURGERY SUMMITという学会に

参加してきました

ACVSとは、『American College of Veterinary Surgeons』の略で

アメリカの獣医外科専門医の組織です。

2015年は、50周年という節目の年でもありました。

場所は、Gayload Opryland Resort & Convention Centerという

大きなリゾートホテルの一画で行われ、ゴージャスな雰囲気でした

私の目的は、整形外科実習の参加と様々な講義を聴くことでした。

整形外科実習は、前十字靭帯断裂の手術手技であるCBLOという

手術を学んできました

実習は、渡米翌日の朝8時から夕方5時までみっちりと行われました

内容は、前十字靭帯断裂に関する解剖や病理、CBLOの概念、

手術計画の立て方、そして最後は二人一組となり、死体を用い

実際に手術を行ってきました。

現在我々は、TPLOという手技をメインに用いて前十字靭帯断裂を

治療しており、治療成績も良いと感じております。

この実習を受講した理由は、様々な新しい手技を知ることで、

合併症を減らし、より良い治療成績につなげたいと考えたからです

そして2日目の講義は、若齢の大型犬では、一般的な前肢跛行疾患

として知られるMedial Coronoid Process Disease。

肘関節異形成やFCPなどを総称した名称で発生要因も様々であり

ゴールドスタンダードな治療方針がなく、それぞれの先生方が

少しづつ異なった治療アルゴリズムを提示しておりました

October 22

Medial Coronoid Process Disease

Medial Coronoid Process Disease

![]() Pathophys & Treatment Opyions

Pathophys & Treatment Opyions

![]() Reference Intervals for Kinetic Variables in Walking Dogs

Reference Intervals for Kinetic Variables in Walking Dogs

My Treatment Algorithm & Why(Farrell)

My Treatment Algorithm & Why(Farrell)

Inertial Sensors for Canine Gait Analysis

Inertial Sensors for Canine Gait Analysis

My Treatment Algorithm & Why(Vezzoni)

My Treatment Algorithm & Why(Vezzoni)

My Treatment Algorithm & Why(Bottcher)

My Treatment Algorithm & Why(Bottcher)

My Treatment Algorithm & Why(Kim)

My Treatment Algorithm & Why(Kim)

Postoperative Rehabilitation

Postoperative Rehabilitation

Hip Replacement in Immature Dogs

Hip Replacement in Immature Dogs

3日目は、VRセンターでも日常的に遭遇する前十字靭帯疾患に

関連した内容の講義が詰まっており、帰国後に早速実践した

テクニックもあり、非常に参考になりました

October 23

Stifle Surgery

Stifle Surgery

Canine Stifle Arthroscopy:A New View

Canine Stifle Arthroscopy:A New View

Effects of TPLO on Patellofemoral Kinematics

Effects of TPLO on Patellofemoral Kinematics

Treating Cruciate Disease:The Answers

Treating Cruciate Disease:The Answers

From a Surgeon Scientist in Private Practice

Evaluation of a Novel Biocomposite TTA Cage Implant

Evaluation of a Novel Biocomposite TTA Cage Implant

The Complete Thrapeutic Approach to

The Complete Thrapeutic Approach to

Canine Cranial Cruciate Ligament Disease

TPLO is the New Lateral Suture:Evidence That We Should Do Better

TPLO is the New Lateral Suture:Evidence That We Should Do Better

小山先生がアメリカの学会に参加してきました 2015.11.16

先月、眼科の小山先生と整形外科の戸次先生が

アメリカの学会に参加しました

1回目はACVOに参加した小山先生からの報告ブログです。

![]()

~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ●

~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ● ~ ●

先月7日から4日間アメリカ合衆国アイダホ州で行われた

ACVO年次大会に出席してきました

ACVOとは『American Collage of Veterinary Ophthalmologists』の略で

アメリカの獣医眼科医の集まりです

毎年1回アメリカの各地で年次大会を行い、各自の研究発表を

口演やポスターにて行ったり、教育講演を開催したり、眼科診療に

使用する手術器具や薬を販売展示する場になっています。

なかなか獣医眼科に特化した研究発表や器具の購入の機会が少なく

毎年楽しみにしております

毎年新しい手術方法や治療方法の情報をいち早く入手できるだけでなく

既知の手術や治療方法の実際の方法やコツなどの話を聞ける絶好の

機会となっています。

今年の講演の中でも、半日をかけて行われた緑内障の治療方法の

講演が興味深いものでした。

眼圧を低下させるために毛様体(眼の中の液体(房水)の産生を

行っている部分)にレーザーを照射し、房水の産生を抑制する

手術方法で、現在VRセンターで行っている眼球の外からの

レーザー照射ではなく、眼球内部からレーザーを照射する方法です

数年前から一部では既に行われている治療方法なのですが、

当院ではまだ導入されておらず、今後の導入を検討したい内容でした

その他には現在既に行っている緑内障治療のための手術器具や

白内障手術のための眼内レンズ、最近始めた難治性角膜潰瘍の

治療のための器具などを購入することも出来ました

4日間という短い期間ではありましたが、充実した内容を得ることが

出来ました。

私の不在時には病院のスタッフや患者様には迷惑や不便な思いを

かけているとは思いますが、なにとぞご理解のほどをお願いします

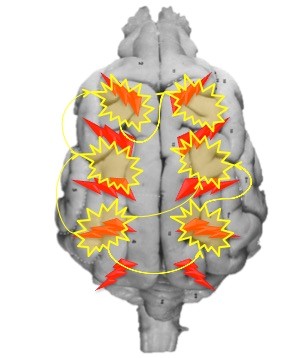

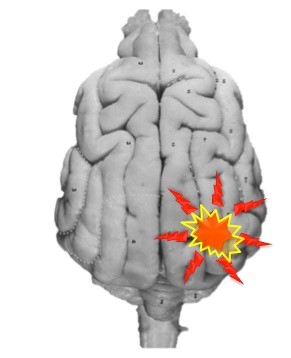

病気のお話シリーズ vol.7 “てんかんと脳の病気” 2015.10.29

今回の病気のお話しシリーズは神経科の王寺先生から

『てんかんと脳の病気』に関するお話しです

。。。。。。

。。。。。。 。。。。。。

。。。。。。 。。。。。。

。。。。。。 。。。。。。

。。。。。。 。。。。。。

。。。。。。

神経科で診察する機会の多い病気のひとつに“てんかん”があります。

てんかんとは発作が繰り返し起こる脳の病気です。

ヒトでは100人に1人くらいが発症するといわれ、

イヌでも多く遭遇します

(ネコでは稀です

(ネコでは稀です )

)

今回はこの“てんかん”について少し解説します。

まずてんかんの症状として現れるのが“てんかん発作”です。

一般的には意識が無くなり、泡を吹き(実際には多量のよだれ)、

全身が痙攣する発作(全般性発作と呼ばれる)が知られていますが、

手足が硬直し動かせない、顔や特定の部分の筋肉けいれん、

ハエを追うような行動異常など様々な意識がある状態で生じる発作

(部分発作と呼ばれる)も多くあります。

《 発作のイメージ 》

全般性発作では脳細胞全体が興奮し 部分発作では脳細胞の一部が興奮し

激しいけいれん発作が観察されます 局所的な不随意運動(制御できない運動)が

観察されます。

この“てんかん発作”を繰り返し起こす病気が“てんかん”といわれ、

病気の特性から“特発性てんかん”と“症候性てんかん”に分けられます。

特発性てんかん は

特発性てんかん は

“検査をしても脳に異常がないのに発作が起こる病気=原因不明のてんかん”で

一般的に2歳から5歳ぐらいの間に初めての発作が起こります。

発作の症状は全身性のけいれん発作から部分発作まで様々ですが、

この病気の特徴には てんかん以外の症状が観察されない

てんかん以外の症状が観察されない 発作時以外に神経障害が認められない 事が挙げられます。

発作時以外に神経障害が認められない 事が挙げられます。

特発性てんかんでの検査の目的は、脳に異常がない事を確認することで多くの場合、

MRIと髄液検査が行われます。

MRI検査では、脳に見て分かる異常がないこと、

髄液検査では脳炎や髄膜炎が無いことが確認されます。

これらの検査で無事に異常がないことが確認された場合には、

治療としててんかんコントロールが行われます。

てんかんコントロールではてんかん自体が完治するものでは無いとの考えから、

投薬によって発作回数をうまく調節することが目標とされます。

動物では、ひと月に1度異常の発作がある場合には投薬の対象とされ、

多くの場合、生涯長期間の投薬が必要となります。

長期間の投薬については抵抗があるかと思いますが、発作が頻回で起こること自体が

脳には悪影響になりますので、適切な投薬が推奨されます。

症候性てんかん は

症候性てんかん は

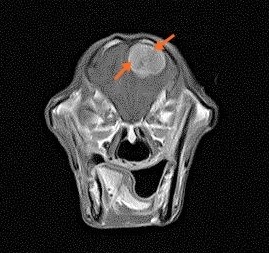

“脳に原因となる病気がある発作”です。

この原因は、水頭症に代表される形態・形成異常(奇形)から

脳炎・脳腫瘍・脳梗塞などあらゆる脳(特に大脳)の病気が対象となります。

その為、好発年齢も全ての年齢が対象となり特に 発作以外の症状(ふらつきや旋回など)が観察される場合や

発作以外の症状(ふらつきや旋回など)が観察される場合や 平常時でも神経障害(麻痺など)が観察される場合には、

平常時でも神経障害(麻痺など)が観察される場合には、

必ず原因疾患の診断が必要となります。

この場合も同様にMRIや髄液検査が行われますが、

その目的は“病気を見つける為の検査”となります。

検査により診断が得られた場合には、その疾患に合わせた治療

(投薬や手術など)が必要となります。

脳腫瘍でも発作を起こすことが多くあります。

症候性てんかんの中にも発作以外の症状が無い症例もあり、

症状や身体検査での完全な見極めは困難です。

その他にも体の中の異常(肝疾患など)でも、

てんかんが起こる病気は多くあり、てんかんのような症状が

観察される場合には必ず、動物病院へ相談していただき、

検査・投薬の指示を仰ぐようにしてください。

また、てんかんの診断には症状の観察が重要です。

てんかんで動物病院を受診される場合には、

お手持ちの携帯・スマホでてんかん症状の動画を撮影し

受診いただくとよりスムーズな診察が行えると思います

学生さんVRセンター見学 2015.10.22

10月1日~14日迄、VRセンターの横にある

大阪ペピイ動物看護専門学校の3年生の学生さんたちが

VRセンターの実習に来ていました

毎日5~6人の学生さんが2日ずつ実習にきており

手術や麻酔検査、入院患者さんのケアなど

院内業務を見学、体験していました。

今回は、学生さんが実習している初々しい姿を、プロの

カメラマンさんが撮影してくれたのでご紹介したいと思います

VRセンターの診療の様子も少し見て頂けると思いますので

アルバム風ブログをご覧ください

水色のスクラブを着用しているのが学生さんたちです

みなさんとても熱心でメモを片手にくいるようにVRセンターの

院内の様子を見て勉強していました。

希望に満ちた学生さんたちに、私たちもたくさんのパワーをいただきました

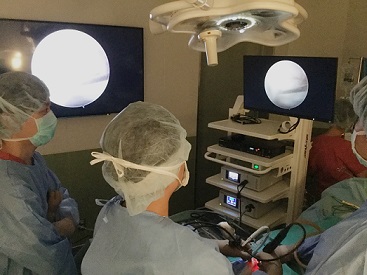

整形外科 関節鏡の新機器のご紹介 2015.10.20

VRセンターに関節鏡の新機器が導入されました。

整形外科の戸次先生が紹介致します

------------------------

------------------------

整形外科の戸次です。

今年もVRセンターには様々な機器が導入されました

整形外科では、10月に新しい関節鏡手術機器を導入しましたので、紹介します。

はじめに、関節鏡視下手術とは、関節内にスコープを挿入し、

関節内構造物(軟骨、靭帯、滑膜など)を拡大、その状態を

正確に把握した上で、別の部位から細く小さな器具を挿入し、

病気を治療する手術のことをいいます。

これまでにも関節鏡手術機器を用いて、膝関節、肘関節、肩関節、

股関節、足根関節などに対して、昨年では約70症例の関節鏡視下手術を

実施してきました。

今回、さらに診断および治療精度を上げるために、Stryker製1488HD

Camera System/L9000 LED Light Source/Arthroscopy systemを

購入しました。

この機器を選択した理由は、術野の明るさや良質の画質の他、

細径のカニューレを備えているということです。

つまり、小型犬の関節疾患に対しても低侵襲かつ的確な診断

および治療が可能になるということです。

これからも、小さな傷で最大の効果が得られるよう、この機器にも頑張ってもらいます

『Stryker製1488HD

Camera System/L9000 LED Light Source/Arthroscopy system』

『術者、助手、機械出し、麻酔、外回りのそれぞれが

モニターを見ながら各自の役割を果たし、低侵襲で

安全な関節鏡視下手術を行っています』

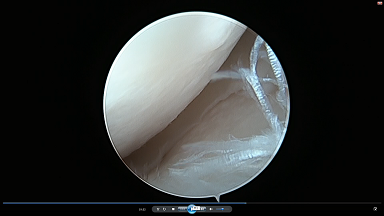

『右膝関節鏡視下手術:左手にカメラ、右手に

プローブを持ち関節内を精査しているところです』

『右膝関節鏡視下画像:左上から見える丸いものが大腿骨、

奥に見えているのが内側半月板、

手前のささくれた線維が断裂した前十字靭帯の一部です』

VNブログ 【眼科専任動物看護師からのお話】 2015.10.17

今月のVNブログは、眼科専任の大里動物看護師からのお話しです

眼科診療の流れをご理解頂けると思います。

こんにちは、動物看護師の大里絵理子です

以前は出身地である沖縄でペットショップ店員などの仕事をしていました。

動物看護師という職業に憧れて専門学校を卒業後、当センターへ勤務し

7年目になります。

私は眼科専任で、主に眼科疾患を患うワンちゃんやネコちゃんの

診療補助に携わっています

今回は眼科診察の風景を私の視点から一部ですがお伝えしようと思います。

主治医様からのご紹介を経て、飼い主様と共にワンちゃんあるいは

ネコちゃんが当院へ来院されるのですが、診察室へお通しするまでの間は

待合室にてお待ちいただいています。

飼い主様と待合室へ入るなり緊張し戸惑う表情のワンちゃんや、リラックスし

グルーミングをするネコちゃんなど様々です

その様子から性格や眼の状態を観察し、問診時に必要な情報収集をし始めています

診察室では始めに動物看護師が身体検査や問診を行い、

その後、眼科専門の小山獣医師と共に診察が始まります。

眼科検査では 目視による観察

目視による観察 威嚇反応(いかくはんのう)

威嚇反応(いかくはんのう) 瞳孔対光反射

瞳孔対光反射 涙液量の検査

涙液量の検査 眼科検査機器による検査 などがあります。

眼科検査機器による検査 などがあります。

①.docx.jpg)

眼科検査中のワンちゃんやネコちゃんは診察台の上で先生に対面し、

静止していなければなりません

動いてしまうと先生が十分に眼を診ることができず、時間がかかり

検査時間が延びてしまいます

私はその姿勢が維持できるように患者さんの体を支えています

このように体を支えることを保定(ほてい)といいます。

一見、羽交い絞めで力任せに押さえているように見えるかもしれませんが、

力任せではありません。

②.docx.jpg)

時々休憩を挟み、検査がひと段落すると先生より診断、治療方針の

説明となります。

眼科疾患には 白内障

白内障 緑内障

緑内障 ドライアイ

ドライアイ 角膜潰瘍

角膜潰瘍 網膜疾患 などあり、説明は飼い主様へ伝えられます。

網膜疾患 などあり、説明は飼い主様へ伝えられます。

診断結果が思っていたよりも深刻な状態でなければ飼い主様も

安堵の表情ですが、中には眼自体の予後が思わしくない事もあるため、

飼い主様の心情に配慮し、私からもご相談にお応えできるよう心掛けています。

最後に、私は診察中ワンちゃんに対してわざと興味を示さない事があります

興味を示す事でワンちゃんが興奮し検査に支障がでることがあるため、

それを回避しています。

ムツゴロウさんのように体中撫でてあげたいのを我慢しているのでどうかご了承ください

診察の説明では先生が眼の構造図や模型を使用し丁寧にお伝えしていますが、

飼い主様には時々聞き慣れない名称が出てくることもあるかと思います。

ブログの中には病気のお話しのコーナーもあり、

眼の構造図や白内障・緑内障に関するお話しも載っています。

ぜひ覗いてみてください

学会受賞報告 2015.10.14

今日は、VRセンターのうれしいご報告を行います

10/11(日)に開催された学会、H27年度獣医学術近畿地区学会で

症例発表を行なった4名の先生が全員賞を受賞しました

戸次獣医師 優秀研究褒賞 受賞

戸次獣医師 優秀研究褒賞 受賞

発表内容 『橈骨神経断裂を併発した上腕骨遠位粉砕骨折の猫の1例』

田戸獣医師 優秀研究褒賞 受賞

田戸獣医師 優秀研究褒賞 受賞

発表内容 『広範囲の尿道切除に対し包皮と反転陰茎粘膜を用いて

再建を行った犬の2例』

王寺獣医師 学術奨励賞 受賞

王寺獣医師 学術奨励賞 受賞

発表内容 『環軸椎不安定症の病態に対する軸椎歯突起の影響』

澤木獣医師 学術奨励賞 受賞

澤木獣医師 学術奨励賞 受賞

発表内容 『環軸椎腹側関節固定術後に発生した脊髄空洞症に対して

空洞・くも膜下腔交通術を実施した超小型犬の1例』

- かつてない受賞ラッシュに誤報かも

とザワつきましたが、本当でした

とザワつきましたが、本当でした

院内では「おめでとう

」が飛び交いHAPPYな空気に包まれたVRセンターでした

」が飛び交いHAPPYな空気に包まれたVRセンターでした

病気のお話シリーズ vol.6 “腫瘍の治療” 2015.10.10

朝晩は、すっかり秋めいてきましたね。

肌寒い日も多くなってきましたので、お体にはお気をつけてください

今回の病気のお話しシリーズは

腫瘍科の田戸先生から『腫瘍の治療に関するお話し』をお送りします。

*********

********* **********

********** *********

********* *********

********* *********

*********

前回のブログでは腫瘍の検査についてお話ししましたが、

今回は治療についてです。

人間の医療と同じですが腫瘍の治療のメインは 外科治療

外科治療 放射線治療

放射線治療 抗がん剤治療 です。

抗がん剤治療 です。

まず治療を始める上で決めなければならないのは、

目的をどこに設定するのかです。

腫瘍が問題になるのは・・・・・

原発巣による局所障害

原発巣による局所障害 随伴症候群(腫瘍の出す物質による症状)

随伴症候群(腫瘍の出す物質による症状) 転移による全身症状 の3つです。

転移による全身症状 の3つです。

したがって治療は局所への治療と全身への治療を考えなければなりません。

外科治療と放射線治療は局所障害に対する治療で良性腫瘍の場合は

根治が望めます。

抗がん剤治療は全身療法で全身に広がるリンパ腫や白血病、

または転移病変に対して行われますが、この治療で根治は期待できません。

リンパ節が腫れたり、癌細胞が増えることによる障害を和らげる事と、

生存期間の延長が目的になります。

手術、放射線、抗がん剤を組み合わせて、治療方法を設計しますが、

どの組み合わせがベストなのかは、その子によって変わります。

例えば・・・・・

肺や心臓が悪くて麻酔のリスクが高い場合は

肺や心臓が悪くて麻酔のリスクが高い場合は

手術や放射線治療は十分に考えなければなりません

腎臓が悪くて食欲がないような場合は

腎臓が悪くて食欲がないような場合は

抗がん剤の副作用が強く出る事も予想されるので、注意が必要です。

その判断には治療のリスクとメリットだけでは無く、治療を行わない場合の

リスクも踏まえて考える必要があります。

その際に参考になるのは過去のデータですが、人間の医療ほどデータが

揃っていません

また、海外のデータの場合は品種の偏りも日本とは異なります。

人間では許されない安楽死もデータに含まれるため、純粋な意味での

生存期間の評価が難しくなります。

そういった様々な事やご家族の方の考え方なども、踏まえて治療方針は

相談しながら決めることになります。

ワンちゃん、

ワンちゃん、 ニャンちゃんは治療方法を決める事は出来ませんので、

ニャンちゃんは治療方法を決める事は出来ませんので、

最終決定はご家族にして頂かないといけません。

ネオベッツVRセンターで治療方法を提示する場合は、可能な限りデータを

示しながらお話ししますが、どうしても専門用語を使ってしまう事がありますので、

分かりにくい所があれば、遠慮なく聞いてください

VRセンター、11年目がスタート 2015.10.6

10/3は、VRセンターの開院記念品日でした

以前、ブログで院内リニューアル工事中と

お伝えしましたが、無事開院記念日に

間に合う様、リニューアルが完成しました

前回の続きをご紹介すると、

院内の大型空調の入れ替え、院内のあちこちに

動物などのシルエットをプリントしました。

待合室の大きなガラス窓に

お昼間

写真では、せっかくのイラストが見えずらいので…

夜の待合でご紹介します

夜

シンプルだった窓ガラスが一変し、なんとなく穏やかな

空気が流れ始めた様な気がします

診察の扉に

Before

After

診察室番号を大きくプリントしました。

とても分かりやすくなりました

御手洗いの扉もかわいらしくなりました

院内は、オレンジ色が基調となり、とても明るく仕上がりました

入院室も

Before

After

今回のリニューアル工事は、開院前からVRセンターに

ご支援いただいている株主病院様、VRセンターに隣接している

新日本カレンダー株式会社様、大阪ペピイ動物看護専門学校様の

ご協力のもと行うことができました。

ご支援いただいている方への恩返しは、ご来院される飼い主様、

患者様に満足して頂ける診療を提供することだと思っております。

10年前と比べると、若干老けたり・・・ 、太ったり・・・

、太ったり・・・

スタッフの外見も変化しましたが、今まで以上に皆さまに

信頼される病院となる様、個々内面のスキルアップに努めて

参りたいと思っております。

VRセンターの11年目スタート